1934年,湖南道县,国民党的地方保安团“活捉”了红军三十四师师长陈树湘。

对于地方小喽啰来说,这可是一条“大鱼”,为了请赏,他们决定将他押往长沙。

没想到,在路上,已经受重伤的陈树湘竟然下手将自己的肠子从身体里扯出来,忍着剧痛将其绞断,当场毙命。

或许这些押送他的人不理解,为什么他宁愿以如此痛苦的方式死去也不愿屈服。

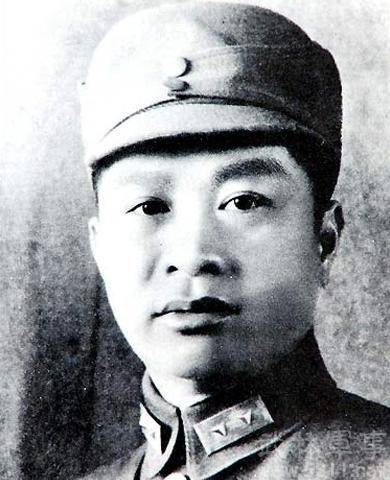

陈树湘

01

1905年,陈树湘出生在湖南长沙县的一个佃农家庭。

只不过那个时候,他还叫陈树春。

5岁那年,因为没钱看病,母亲不幸病逝,丢下他和仅2岁的妹妹。

8岁的时候,父亲为了让全家人都能活命,把他的妹妹给人当了童养媳。

家庭的贫穷和不幸,在陈树春幼小的心灵中投射了浓重的雾霾。

为了生活,他不得不给地主家当长工,白天放牛割草,晚上住牛棚照看庄屋。

不过,贫穷并没有消耗他的志向,反而催生了他好学的精神。

当牛在山坡上吃草的时候,他就跑到私塾的教室外偷偷听课。

1914年,因为家乡大旱,陈树湘随父亲流落到了长沙小吴门外陈家垅,以种菜、卖菜为生。

1919年,五四运动爆发,学生们走上街头发表爱国演讲,排演话剧呼唤民众觉醒,每当卖完菜,陈树春就会听他们讲话,看他们的表演,乐此不疲。

学生们慷慨激昂的话语、激动人心的场面,在陈树春心中留下了阵阵涟漪。

也是在这时,民主、自由、主权、反抗等词汇开始进入他的脑海中。

1921年10月,陈树春开始给长沙清水塘畔的一户人家送菜。

这一家看起来很奇怪,每天都有很多人进进出出,而且他们总是聚在一起谈论国家前途,讨论革命大事。

陈树春对他们产生了兴趣,总是有意无意地偷听,还会为了多听一会儿主动帮女主人挑水、做杂事。

在相处中,他知道了这家人的名字:女的叫杨开慧,男的叫毛泽东。

毛泽东、杨开慧

毛泽东也喜欢这个勤劳的少年,开会、谈论事情也不避讳他,常常叫他“春伢子”。

原来,1921共产党成立后,湖南也建立了党支部,毛泽东和杨开慧为了便于开展革命工作,将家搬到了与陈树春家仅仅一岭之隔的清水塘。

他们居住的地方,就是中共湘区委员会办公地点。

在这里,陈树春结识了夏明翰、滕代远、何书衡、李维汉等一批革命志士,进而走上了革命道路。

02

1922年夏天,陈树春正式改名为陈树湘,并加入中国社会主义青年团,开启了革命生涯的第一步。

白天他打工干活,晚上和同志们一起搞串联。

他还根据自己的亲身经历编写了一首歌谣:“做长工,做短工,一年到头两手空;挑担子,拉车子,一年到头饿肚子。”用轻松易懂的语言,启发农民的革命觉悟。

1922年10月,夏明翰被派到人力车夫中开展工人运动,毛泽东推荐陈树湘做他的助手。

夏明翰的名字你可能听说过,不过比他的名字更有名的是他的一首诗:

“砍头不要紧,只要主义真。杀了夏明翰,还有后来人。”

诗中大无畏的革命信念,不知道鼓舞了多少革命者。

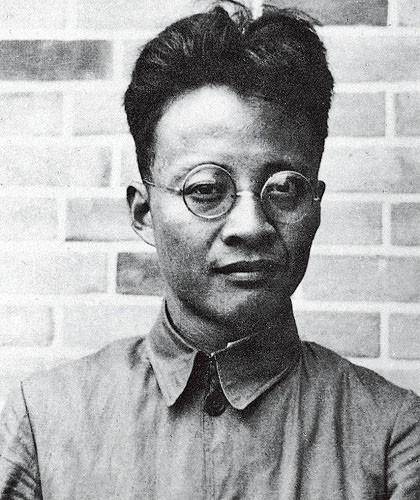

夏明翰

夏明翰出身于豪绅家庭,但他没有做养尊处优的大少爷,而是选择了为国奔走、呼号,毛泽东曾戏称他“比《红楼梦》中的贾宝玉强多了”。

英勇就义时,他年仅28岁。

与夏明翰一起组织工人运动的过程中,陈树湘亲眼目睹了勤劳的工人被官僚、资产阶级压迫得难以生存,也见证了工人阶级蕴含的能量。

1925年,陈树湘正式加入中国共产党,不久,他与一名叫陈江英的农家女结为夫妇。

新婚燕尔没多久,陈树湘就接到通知,让他配合夏明翰去湘潭地区开展工作。

临行前,妻子叮嘱他万事小心,注意安全,早点回家。

但没想到,这一去,他便是抛头颅、洒热血。

03

1924年,国共第一次合作,并掀起了轰轰烈烈的北伐。

当北伐军开进长沙的时候,陈树湘同一批农协骨干配合北伐军作战,并利用敌人溃败之机,夺得枪支10余支,建立起一支农民自卫武装。

1927年,国共合作破裂,蒋介石发动了“四·一二”反革命政变,驻守长沙的国民党反动军官许克祥也发动了“马日事变”,他们大肆屠杀共产党员和革命群众,让革命笼罩的白色恐怖和腥风血雨中。

面对倒在血泊中的革命烈士,陈树湘心中只有三个字:“要反击!”

之后,他加入了有“铁军”之称的叶挺部队,历任班长、排长。

叶挺

7月下旬,他随团乘船东下,准备参加南昌起义,后因南昌起义部队已向南转移,他又随部队参加毛泽东领导的秋收起义,并上了井冈山。

在树高林密的井冈山,红军队伍迅速发展,进而引来了国民党军队的多次“围剿”。

陈树湘在“反围剿”作战中屡建奇功,从一名团长成长为了一名师级优秀指战员。

1933年9月到1934年10月,蒋介石调集百万大军,对中央革命根据地进行第五次“围剿”,由于共产国际顾问李德的错误战略和王明左倾主义的错误指导,红军屡战屡败,伤亡惨重,被迫实行战略转移,开始长征。

王明

1934年11月,中央红军突破国民党第三道封锁线,计划由湖南南部向广西北部前进,蒋介石为了将红军歼灭于湘江以东地区,联合桂系李宗仁、白崇禧,粤系陈济棠等率领几十万军队对红军重重围堵。

敌人来势汹汹,显然不能硬碰硬。

此时,陈树湘率领的红34师接到任务:担任全军总后卫,掩护红军主力撤退。

陈树湘素以机智骁勇著称,打过许多硬仗和胜仗,可这一战的难度,令人胆寒。

长征出发的时候,战士们只配备了两个星期的给养,此时已经两个月过去,陈树湘的部队早已无法正常供应粮草,加上连续奔波劳顿,战士们的精神状态和身体状态都已经接近崩溃。

与此同时,陈树湘的军队只有6000多人,武器装备落后,而他要面对的是十多万的国民党正规军。

另外,因为负责整军殿后,他们极有可能会被敌人分化包围,到时必然是孤军奋战,叫天天不应,叫地地不灵。

面对这样的境况,如果说不害怕、不担忧是不可能的。

但是,死有重于泰山,有轻于鸿毛,要想革命胜利,总要有人流血牺牲。

如果需要牺牲的人是他,他便责无旁贷。

所以,当总参谋长刘伯承把任务交给他的时候,尽管知道难如登天,他还是说:“请首长放心,红34师坚决完成军委交代的任务。”

陈树湘知道,自己和战友多撑一分钟,主力部队就少一分伤亡。

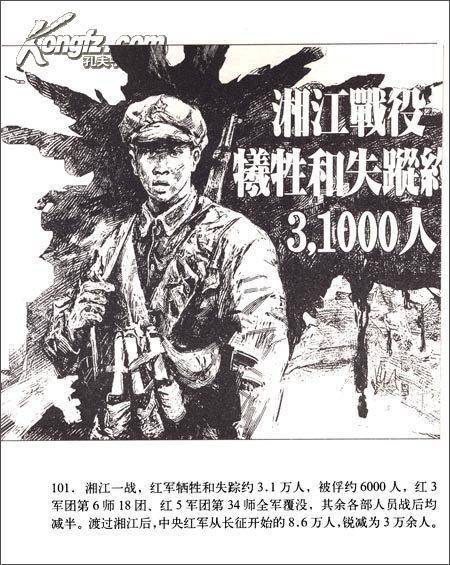

湘江之战打响后,他率军与敌人血战四天五夜,为中央军委和主力部队顺利渡过湘江赢得了宝贵的时间。

而代价是则是他手中的军队从近七千人锐减至几百人。

04

当主力部队和中央直属机关渡江成功后,陈树湘准备率领部下强行渡江,可此时天上飞机轰炸,地面敌军围堵,截断了他们的前进的路。

几次尝试后,又有200多名同志壮烈牺牲。

之后,陈树湘接到命令:退回湘南地区,就地保存力量,坚持游击战争。

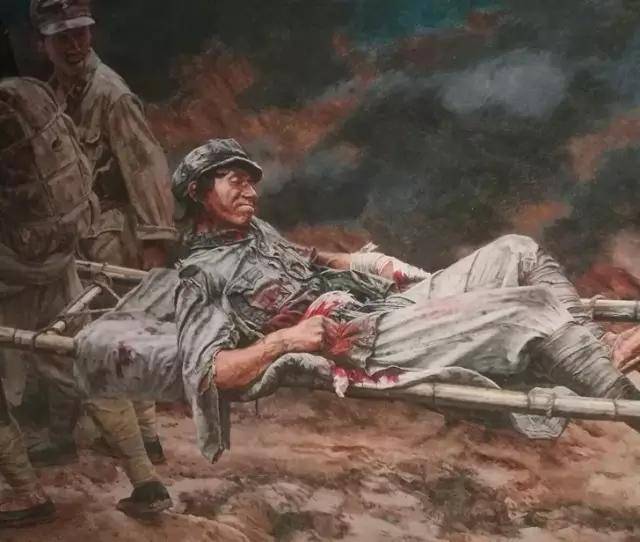

突围战中,陈树湘腹部中弹,身受重伤,但因为没有医疗条件,只能用皮带压住伤口,躺在担架上指挥。

经过殊死搏斗,终于有100多人突出包围圈。

但部队到达道县泗马桥时,遇到国民党地方保安团的截击。

危急时刻,受伤的陈树湘决定牺牲自己,和2名警卫员一起鸣枪示警,主动暴露自己吸引敌人的注意力,为其他战友争取生的机会。

根据34师故事改编的《绝命后卫师》剧照

最终陈树湘打光了所有子弹,不幸被敌人逮捕。

抓到红军的一个师长,显然给军事溃败的国民党提供了大作文章的素材。

面对敌人的审讯,陈树湘只字不吐露。

当敌人要为他医治伤口的时候,他也坚决不配合。

在被捕的时候,陈树湘已经下定决心,不管是生是死,都坚决不能给敌人打击红军的任何机会,一定要为革命流尽最后一滴血。

因为陈树湘油盐不进,道县保安团问不出任何有价值的信息,只好把他押送到长沙去。

不过,押送的人员显然低估了陈树湘不配合的决心。

路上,他竟然趁敌人不备,忍着剧痛,从伤口处掏出肠子,用力绞断,壮烈牺牲。

这一年,他仅29岁。

油画《红军师长陈树湘断肠取义》

陈树湘牺牲后,被惹怒的敌人依旧没有放过他。

他们将他的头割下,悬挂在长沙小吴门外中山路口的石灯柱上示众。

而那个地方,正对着陈树湘的家。

陈树湘牺牲时,没有留下后代,只留下了一张照片。

而这张所谓的照片,也是根据他牺牲后的头颅画面和部下韩伟的描述复原的。

2014年,陈树湘牺牲80周年,韩伟之子韩京京请人为他雕塑了一尊石像。

从此,道县潇水之畔的烈士墓前,一面永远的34师战旗与永远的红34师师长相依相伴。

青山处处埋忠骨,正是因为有无数像陈树湘一样,“虽千万人,吾往矣”的英雄,才有了我们今天的繁荣与和平。

献花 (

献花 ( 点烛 (

点烛 ( 敬酒 (

敬酒 ( 敬礼 (

敬礼 ( 鞠躬 (

鞠躬 (